3月23日(水)は卒業式、3月24日(木)は修了式を行いました。子ども達は、きりっとした表情で式に臨み、先生や友だちとたくさん触れ合って笑顔一杯で令和3年度を締めくくりました。

保護者、地域の皆様には、本校の教育活動の温かなご支援、ご協力をいただき、ありがとうございます。おかげさまで、一人一人がたくましく成長することができました。

令和4年度は多紀小学校創立7年目です。子ども達を中心に、学校・保護者・地域の皆様と共にもっと楽しい学校づくりに取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします。

ふるさとに愛着をもち、将来にわたって学び続ける児童の育成

3月23日(水)は卒業式、3月24日(木)は修了式を行いました。子ども達は、きりっとした表情で式に臨み、先生や友だちとたくさん触れ合って笑顔一杯で令和3年度を締めくくりました。

保護者、地域の皆様には、本校の教育活動の温かなご支援、ご協力をいただき、ありがとうございます。おかげさまで、一人一人がたくましく成長することができました。

令和4年度は多紀小学校創立7年目です。子ども達を中心に、学校・保護者・地域の皆様と共にもっと楽しい学校づくりに取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします。

3月23日(水)、6年生15名が卒業しました。小学校生活最後の朝は、清々しい表情で登校し、友だちと「この日がきたな!!」と笑顔で話をしていました。式が始まると、6年生らしい眼差しで、このメンバーとの最後の思い出をつくっているようでした。コロナウイルス感染拡大防止のため、様々なところで制限がありましたが、今ある状況の中で、できることを考え続けてきた6年生です。コロナ対策の中でも、堂々と晴れ晴れした表情で式に臨んでくれました。

6年生のみなさん、めっちゃかっこいい式でした。感動しました!!

6年生のみんなありがとう。大好きです。これが言いたかった。

3/17(木)の音楽の時間に校歌を運動場で歌いました。久しぶりの歌唱だったので、楽しそうにリズムを感じながらみんなで合わせました。みんな「校歌は、大好きなので、歌えて気持ちよかった」とうれしそうでした。

9月に種まきをした、卒業式の式場を飾るサイネリアの花が咲き始めました。毎日大きくなるのを楽しみに、「あっ、葉が大きくなった。」「葉っぱの数が増えた。」「つぼみが出た!」「何色が咲くのかな?」と話していました。3年生は参加できない卒業式を、みんなの代わりに華やかにできたらいいな、と思っています。

4年生は、兵庫県自然保護協会の方に来ていただき学校のヒーローである「オオサンショウウオ」を観察しました。

オオサンショウウオの生態や特徴など教えていただきながら観察すると貴重な体験をすることができました。

多紀小学校のヒーローである「オオサンショウウオ」の住む環境を守るために4年生が学習したSDGsを活かして、自分たちができることを考えていきます。

オオサンショウウオは特別天然記念物である貴重な生きものですので、個人で捕獲したり、さわったりすることは禁止されています。今回は、兵庫県自然保護協会の方と観察を行いました。

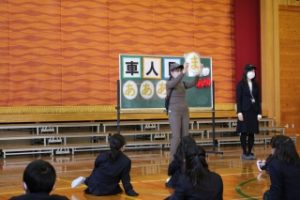

3月14日(月)、5年生企画の「6年生を送る会」がありました。様々なゲームやイベントがあり、子どもたちは大喜びでした。自然とでる笑顔から、最後の小学校生活を楽しんでいるような気がしました。

5年生、楽しい企画をありがとう。6年生、最高の思い出ができてよかったね!!

3月14日(月)、篠山チルドレンズミュージアムの館長の垣内さんをゲストティーチャーとして招き、焼杉をしました。6年間お世話になった天板に、思いを込めた1文字をデザインしました。デザインの仕方から丁寧に教えていただき、思い出に残る作品を完成させました。

3月9日(水)、福住地区のごみ拾いに出かけました。今年度、「多紀地区の環境を守り残す活動をしよう!」と1年間様々な活動を行ってきました。最後は、地域のごみ拾いをしました。1回目と比べるとごみの量も減り、うれしく思いました。また、地域の方からもあたたかい言葉をたくさん頂き、「ふるさとっていいな。」と思える時間を過ごしました。

多紀小学校ヒーローズが気持ちよく生活できる環境が、これからもずっと続きますように!!

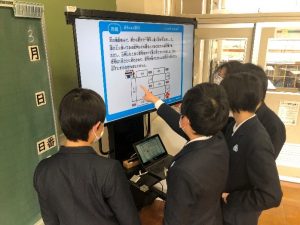

算数科では、1年間のまとめの学習を行っています。まとめテストをし、実力を確かめたり、自分の課題を見つけ、そこを重点的に学習し克服したりする活動を行っています。また、算数クイズのような算数問題にも触れながら楽しんでいます。

6年間のまとめをしっかり行ってから、中学校に進学します。

来週の6年生を送る会に招待するために、1・2・3・4・6年生の教室に、招待状を持って、説明に行きました。

コロナ禍の中で、みんなが健康に楽しめるように、石鹸の手洗い・毎朝の体温チェックを呼びかけました。